Accueil > Ressources > Parcours thématique > Les enjeux du système alimentaire contemporain > L’évolution des habitudes alimentaires > L’évolution des habitudes alimentaires

Télécharger ce chapitre en pdf

Ce que l’on mange, la façon dont on s’organise pour le faire, c’est-à-dire s’approvisionner, cuisiner, servir les repas, gérer les déchets, et ce que l’on en pense, comme les représentations, valeurs ou préoccupations, constituent ce qu’on appelle les « styles alimentaires ». Ces styles étant relativement stables à court ou moyen terme, on parle plus communément d’« habitudes alimentaires », mais ils évoluent sur une plus longue période, parfois lentement, parfois brusquement. Par exemple, avant le XVIe siècle, il n’y avait pas de pommes de terre en France, de tomates en Italie, de manioc ou de maïs en Afrique. En France, certains aliments étaient très valorisés socialement aux XVIIe et XVIIIe siècles et ont complètement disparu de l’ordre du mangeable : le cygne, le paon, la grue, le héron, la baleine et le marsouin (Flandrin, 1989). L’évolution des habitudes alimentaires est corrélée à l’évolution de l’agriculture (chapitre 4) et à celle de l’offre alimentaire (chapitre 5). Mais elle est aussi le reflet d’évolutions sociétales qui transforment les modes de vie et les valeurs des mangeurs.

Bien sûr, les évolutions de l’agriculture et de l’alimentation contribuent à changer le monde. Elles permettent la croissance démographique, façonnent les paysages… Mais les sociétés humaines sont également traversées par de grandes tendances, qui sont exogènes au domaine de l’alimentation et qui contribuent au renouvellement des manières de la penser et de l’organiser. En voici quelques exemples.

L’urbanisation a été rendue possible par la production d’excédents alimentaires permettant de nourrir des « non-agriculteurs ». Elle modifie les modes de vie et d’alimentation. En ville, le pouvoir d’achat devient le principal facteur d’accès à l’alimentation. On y côtoie des populations d’origines diverses, avec leurs cultures alimentaires propres, arrivées au gré des migrations qui peuplent les villes. On y est donc exposé à une plus grande diversité de l’offre qu’en milieu rural. Et le plus souvent, le lien des urbains avec le monde agricole se perd. On travaille souvent loin de son domicile et les rythmes de vie s’accélèrent (Rosa, 2010). Le gain de temps et la praticité deviennent des critères importants des pratiques alimentaires. Ainsi, au Maroc par exemple, les mères de famille qui voient leurs rôles sociaux se diversifier en ville cherchent à alléger la planification des repas, en ayant recours à la sous-traitance de certaines tâches alimentaires ou en « bricolant » à partir de restes ou de produits préparés « à emporter » (Zirari, 2020). Enfin, les urbains vivent dans des logements plus densément peuplés, où certaines opérations de traitement des aliments deviennent plus difficiles (séchage, fumage, fermentation, pilage).

L’augmentation du salariat, avec le développement des secteurs de l’industrie et des services, se traduit par des revenus plus réguliers et moins fractionnés. Le pouvoir d’achat augmente dans tous les pays et une classe moyenne émerge. Elle est estimée à 3,2 milliards d’individus en 2020 et 4,9 milliards sont attendus en 2030, dont les deux tiers en Asie (Kharas, 2010). Cette classe moyenne constitue un marché pour des produits transformés permettant de s’affranchir d’une partie du travail domestique. Mais la croissance économique n’empêche pas le maintien d’une population pauvre, notamment dans les pays à faibles revenus : dans ces pays, sur près de 350 millions d’emplois, plus de 200 millions sont occupés par des personnes considérées comme modérément (95 millions) et très pauvres (125 millions) (Bendjebbar et Bricas, 2019). Du XVIIIe siècle jusque dans les années 1970, les inégalités de niveaux de vie augmentaient entre les pays mais diminuaient au sein d’un même pays. Depuis, la tendance s’est complètement inversée (Giraud, 2019) : les inégalités se réduisent entre pays alors qu’elles augmentent à l’intérieur de ceux-ci, y compris pour les plus riches d’entre eux.

Les migrations ne sont pas seulement le fruit d’un exode rural venu grossir les villes. Elles concernent aussi des mouvements inverses, voire pendulaires, qui contribuent à la diffusion de styles alimentaires entre ces deux mondes (Odéyé et Bricas, 1985). Elles sont aussi internationales et enrichissent les styles alimentaires de nouveaux produits, de nouvelles cuisines et pratiques de consommation. En témoignent les cuisines du Maghreb, de l’Asie du Sud-Est, du Japon ou encore du Liban qui se sont diffusées dans de nombreux pays. Ces cuisines sont adaptées et transformées dans les pays d’accueil et peuvent, avec ce détour, s’exporter à nouveau après cette réinterprétation (Herskovits, 1945) : pizza italienne (Sanchez, 2008) ou cuisine « tex-mex » (Pilcher, 2001) après un détour nord-américain par exemple. Ainsi, les gastronomies doivent être envisagées au regard « des métissages qui les traversent, les structurent, les maintiennent et les transforment » (De Lima et Do Paço, 2012). La restauration joue un rôle important dans la diffusion des cuisines étrangères et les processus de métissage.

Depuis le XIXe siècle, l’individualisation des modes de vie est considérée comme une tendance lourde des sociétés occidentales et, plus largement, des sociétés urbaines (Étienne et al., 1994, pour l’Afrique par exemple). Elle se traduit par une réduction de la taille des ménages et par l’augmentation du nombre de personnes qui vivent seules (15 % de la population française en 2013). Elle se traduit également par le développement de valeurs et d’attitudes plus individualistes. La restauration populaire devient un moyen d’organiser un repas collectif à partir de portions de plats différents, choisis en fonction des préférences individuelles. La commensalité, le fait de manger ensemble, change de forme : on partage le même moment mais plus nécessairement la même nourriture (Fischler, 2013). En matière d’alimentation, et surtout de nutrition, cette tendance est accentuée par l’ambition de personnaliser l’offre alimentaire pour mieux répondre aux besoins biologiques spécifiques des individus en fonction de leur taille, poids, âge, caractéristiques génétiques, lieu de résidence ou encore niveau d’activité physique (Fournier et Poulain, 2017).

La diversification des identités est le pendant de l’individualisation. Avec l’urbanisation et les brassages de population, les communautés d’individus se recomposent, se complexifient et se multiplient. Aux côtés des grandes institutions traditionnelles (famille, religion, profession), qui dans certains pays s’affaiblissent et dans d’autres se renforcent, apparaissent de nouvelles sociabilités telles les tribus reposant sur les affinités (Maffesoli, 1988). Cette diversification se traduit par la multiplicité d’appartenance des individus à des groupes sociaux (Kaufmann, 2005 ; Singly, 2016). On peut se sentir attaché à la région d’origine de ses parents, fervent défenseur d’un club de foot de la ville où on habite et grand amateur d’un style de musique. Au regard de cette identité plurielle, les comportements, notamment alimentaires, changent selon les situations et les groupes qu’ils intègrent (Ascher, 2005). Cette évolution conduit à reconnaître la pluralité des formes d’acculturation bien au-delà de la vision linéaire d’une transition d’un modèle « traditionnel » vers un modèle « moderne » : la déculturation correspond à la perte de repères alimentaires traditionnels, qui peut d’ailleurs se traduire par une anxiété alimentaire chez le mangeur (Fischler, 1990). L’hyperculturation correspond à une survalorisation défensive de la culture d’origine ; le pendulisme à une alternance entre culture d’origine et d’accueil ; le métissage à un mélange des cultures ; l’innovation à la création d’une nouvelle culture.

La féminisation des sociétés s’opère à des vitesses très différentes d’une société à l’autre, mais profite de l’urbanisation et des influences de modèles exogènes. Elle permet aux femmes d’accéder à des emplois salariés où elles acquièrent de nouvelles compétences et responsabilités. Les femmes ont accès à des revenus plus autonomes, bien qu’étant souvent nettement moins rémunérées que les hommes à qualification et à responsabilité égales. Cette féminisation transforme aussi, généralement très lentement, la division genrée du travail alimentaire : courses, cuisine, vaisselle, etc.

On observe également des tendances à la « médicalisation » (Foucault, 1988) et à la « santéisation » (Poliquin, 2015) de la société. La première renvoie à la montée en puissance, dans les raisonnements, des savoirs scientifiques issus des professionnels de santé à la place des prescriptions religieuses. La seconde est la tendance à rechercher une amélioration de son état de santé au travers de diverses pratiques de contrôle de son corps et de son environnement. La nutritionnalisation (chapitre 9), qui réduit l’alimentation à sa fonction biologique, s’inscrit dans ce mouvement. Ces tendances sont le reflet d’une évolution des connaissances scientifiques en biologie, médecine et épidémiologie, révélant chaque jour de nouveaux facteurs de risques, largement relayés par les médias. Elles se traduisent par une préoccupation croissante pour les questions sanitaires, où l’alimentation apparaît comme l’un des plus importants vecteurs de la santé. Toutefois, dans un contexte de cacophonie diététique, caractérisée par la prolifération des normes concurrentes (Fischler, 2019) et par l’existence de discours de défiance envers les scientifiques, choisir une alimentation bonne pour sa santé n’apparaît pas toujours chose aisée.

La dégradation de l’environnement, qui se manifeste par les pollutions, la déforestation, l’épuisement des ressources et les changements climatiques, s’observe scientifiquement. Elle est de plus en plus médiatisée et de plus en plus concrètement perçue par les individus. Elle se traduit par une montée de toutes les préoccupations d’ordre éthique, dont les préoccupations environnementales, et contribue à une attention croissante aux conditions de vie des animaux d’élevage. Elle rejoint une recherche plus ancienne de maintien de relations avec une « Nature » idéalisée, perçue dans de nombreuses sociétés comme exogène à l’humain (chapitres 3 et 10). Les milieux ruraux et naturels sont valorisés comme des espaces de ressourcement, jusqu’à tenter d’en introduire des éléments dans le cœur des villes : forêts urbaines, corridors écologiques, agriculture urbaine, etc. La naturalité devient un critère de qualité (Lepiller, 2012), tant vis-à-vis de l’environnement que des produits alimentaires.

Ces changements de l’environnement, des modes de vie et des préoccupations sociétales ont une influence sur les comportements et la demande alimentaires. Ils sont aussi intégrés par les entreprises agroalimentaires qui en font des opportunités d’innovations (chapitre 5). Les tendances présentées ci-dessus s’en trouvent accentuées. Elles se diffusent dans le monde entier, notamment au travers de la mondialisation de l’information et de la pénétration des marchés des pays émergents par les entreprises multinationales. Pour autant, les habitudes alimentaires convergent-elles vers un modèle unique ?

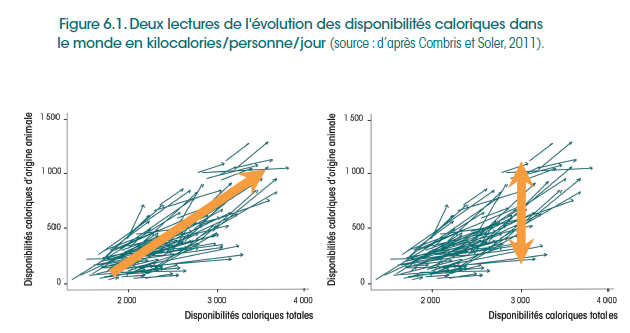

À l’échelle mondiale, l’évolution des consommations alimentaires est marquée par une tendance à la convergence de la structure de la ration calorique moyenne : d’une répartition initiale de la part (en %) des glucides-lipides-protéines à environ 75-15-10, tous les pays tendent vers une répartition finale à environ 50-40-10 (Combris et Soler, 2011). La structure de la ration protéique évolue également avec une diminution tendancielle des protéines végétales au profit des protéines animales. Cette évolution est présentée comme une transition alimentaire liée à l’augmentation des disponibilités alimentaires, la marchandisation de l’accès à l’alimentation, l’augmentation du niveau de vie et l’urbanisation (Popkin, 2014). Cette convergence des évolutions se lit aussi au travers de l’augmentation générale des produits trans-formés et de la diffusion mondiale de certains aliments (pain, pâtes, poulet, oignons, tomate, sucre, bière, soda), voire de mets (pizza, hamburger, sushi, kebab). Cette tendance est interprétée par certains auteurs comme une « occidentalisation » de l’alimentation du monde (Popkin, 2014), voire une « cocacolonisation » (Ritzer, 1992). L’analyse de ces évolutions n’est cependant pas univoque. Ainsi, la figure 6.1 ci-après représente deux lectures de l’évolution des disponibilités alimentaires en calories totales (en abscisse) et en calories animales (en ordonnée), entre 1961 et 2005 dans les principaux pays du monde (représentant plus de 5,3 milliards de personnes).

La lecture du graphique de gauche insiste sur la tendance générale d’évolution qui apparaît alors structurellement inéluctable. Celle du graphique de droite insiste sur la disparité des situations pour un même niveau de consommation calorique totale et porte plus d’attention sur ce qui différencie les situations. Ces deux lectures conduisent à deux interprétations dans les stratégies des multinationales de l’alimentation : la première conduit à pouvoir s’affranchir des contextes historiques et culturels pour jouer la diffusion d’un modèle unique ; la seconde incite au contraire à tenir compte de ces différences.

À une échelle plus fine que ces grands agrégats agronutritionnels, celle des produits consommés, les convergences sont moins visibles. Même si blé, riz et maïs fournissent la base alimentaire de la moitié de la planète, des régions entières continuent d’utiliser le manioc, l’igname, les mils et sorgho ou encore la pomme de terre comme principal produit de base. La Chine et l’Inde, dont les deux trajectoires économiques sont marquées par une forte croissance du pouvoir d’achat, se différencient par une forte augmentation de la consommation de viande pour la première et de produits laitiers pour la seconde. À l’échelle encore plus fine des cuisines, et même si certains plats se mondialisent, les singularités dominent. Le cas du Liban est emblématique. Avec une importante diaspora dans le monde, soumise à toutes les influences, et avec des importations qui représentent 70 à 80 % de son alimentation (Bessaoud, 2020), ce pays devrait être le symbole même de l’alimentation mondialisée. Or, non seulement sa cuisine reste bien vivante dans le pays, mais elle s’exporte dans le monde entier. La diffusion de modèles alimentaires issus de pays dominants peut provoquer, par ce qu’on appelle une hyperculturation (Juvin et Lipovetsky, 2010), une réaction d’affirmation et de survalorisation des modèles qui se sentent menacés (Barber, 2010).

Mais les cuisines du monde ne font pas que résister aux influences externes. Elles se renouvellent sans cesse, s’adaptent, se mélangent et innovent en empruntant à diverses références. Les produits exogènes font l’objet de réappropriations différentes selon les cultures, les habitudes et les modes de vie (Gassie, 2017). Le ceebu jën, littéralement « riz au poisson », a été inventé à la fin du XIXe siècle par des cuisiniers de Saint-Louis-du-Sénégal à partir de brisures de riz importées d’Indochine, de légumes introduits par les Européens, de légumes africains, d’huile d’arachide originaire d’Amérique centrale et introduite durant la colonisation française, et de poisson abondant sur la côte sénégalaise. Le mode de préparation est alors bien différent des plats sénégalais de l’époque : le riz et la sauce sont cuits dans une seule marmite (ben cin), alors que les plats « traditionnels » sont cuits dans deux marmites distinctes (niari cin), l’une pour la base céréalière, l’autre pour la sauce (Sankale et al., 1980). D’une invention initialement urbaine, de Saint-Louis puis de Dakar, ce plat est devenu identitaire de la cuisine sénégalaise, s’est exporté dans le reste de l’Afrique de l’Ouest avec une variante à la viande, le « riz au gras » ou le « riz wolof » (du nom de l’ethnie et de la langue dominante à Dakar). Les villes sont ainsi d’importants creusets d’innovations, tant dans la cuisine que dans les manières de s’approvisionner ou d’organiser ses repas, comme les auteurs africains, latino-américains et asiatiques rassemblés lors des colloques Manger en ville [1] l’ont bien montré (Soula et al., 2020).

Les flambées des prix alimentaires de 2008 puis de 2011 et les émeutes qu’elles ont provoquées dans le monde ont fait ressurgir dans les médias une question récurrente : que mangerons-nous demain ? Les produits candidats pour la nourriture du futur – insectes, viande in vitro, soja texturé, boissons nutritives, algues, pilules, etc. – font autant réagir que les découvertes de particularités alimentaires de « peuples exotiques ». Ils suscitent un mélange de curiosité et de crainte, voire de dégoût, et font le délice des médias. Si l’on se projette il y a cinquante ans, force est de constater que les habitudes alimentaires sont plutôt marquées par une forte inertie. Les pilules, poudres ou tablettes alimentaires que mangent les personnages de science-fiction depuis des décennies tardent à s’imposer, même si certaines entreprises en lancent régulièrement sur le marché (par exemple, Soylent) ou les mettent au point en laboratoire (Monbiot, 2020). Les changements alimentaires sont relativement lents en comparaison d’autres domaines de la consommation comme les outils de communication.

Les modes d’alimentation hors foyer restent, eux aussi, divers. Si la restauration existe depuis les marchés et les foires, et depuis l’urbanisation avec la cuisine de rue et les auberges, les restaurants se développent en France surtout à partir du XIXe siècle (Pitte, 1996). Aujourd’hui, par rapport à la cuisine domestique, la restauration hors du domicile reste plutôt un complément, par commodité ou par plaisir d’exception. Même si on observe de grandes différences selon les pays. Très importante par exemple en Indonésie (Tinker et Cohen, 1985), la restauration hors domicile l’est nettement moins en Inde, où la cuisine domestique reste incontournable, quitte à expédier les plats cuisinés à la maison à l’autre bout de la ville, comme à Bombay avec son incroyable système de livreurs qui se relaient dans toute la ville, les dabbawalas (Roncaglia, 2013). L’alimentation de rue et la restauration artisanale se maintiennent partout dans le monde (Abrahale et al., 2019), alors même que se multiplient les industries alimentaires et les supermarchés des firmes mondiales. Il faudra cependant suivre ce qu’il advient avec la révolution numérique de la commande Internet et de la livraison, qui s’étend désormais aux plats préparés et popularise le recours à des traiteurs, artisanaux ou industriels (chapitre 16).

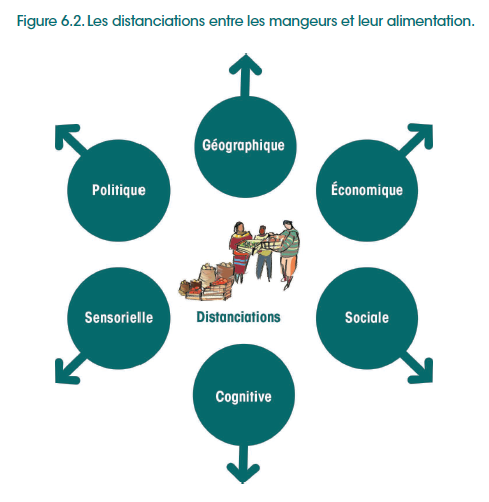

Les rapports des mangeurs à leur alimentation peuvent être interprétés sous l’angle des « distanciations » qui se manifestent à plusieurs niveaux (figure 6.2). Ces distanciations sont éventuellement vécues de façon simultanée et peuvent être de différentes natures :

Ces distanciations génèrent inquiétudes et anxiétés (Fischler, 1990), qui peuvent aller jusqu’à une crise de confiance (Masson, 2011) et un sentiment de déprise. Elles suscitent, en réaction, des recherches de proximités : géographique (local), économique (vente directe et circuits courts), cognitive (jardinage, fooding), sensorielle (écoles du goût), sociale (prescripteurs alimentaires) et politique (démocratie alimentaire). Cette réaction peut être vue comme un mouvement de fond, un balancier via un retour généralisé à des proximités (chapitre 17). Elle peut aussi être vue comme des pratiques intermittentes ou partielles, parfois exploitées par les entreprises pour apaiser les inquiétudes des consommateurs, sans pour au-tant remettre en cause la fuite en avant de la surconsommation.

Les styles alimentaires sont le reflet de la société, façonnés par l’offre alimentaire, par les modes de vie et par les valeurs. Mais ils façonnent aussi la société. Les mangeurs émettent des signaux aux entreprises qui « répondent à la demande » ; ces dernières suscitent aussi cette demande ou la dépassent en créant des ersatz alimentaires qui se feront ou pas une histoire dans les habitudes alimentaires. Leur consommation, responsable ou non, impacte l’environnement, l’équité sociale, leur santé, celle des animaux et de la biosphère. C’est dans cette interaction entre les mangeurs et leur environnement que peuvent être saisies les dynamiques des styles alimentaires. Et c’est là tout l’intérêt des recherches sur les environnements ou les paysages alimentaires, qui permettent de dépasser l’idée que seules les caractéristiques des individus sont pertinentes pour comprendre leurs comportements.

Reconnaître que l’offre répond à la demande, autant qu’elle la façonne, permet de déplacer le curseur de la responsabilité, depuis les consommateurs souverains vers les acteurs et les parties prenantes (ONG, associations, institutions, politiques, etc.) qui construisent le paysage alimentaire (partie 5).

Si la diversification apparaît bien comme la tendance générale d’évolution des styles alimentaires, elle signifie qu’il faut désormais considérer la pluralité et la combinaison des consommations, des pratiques et des représentations des mangeurs. C’est au travers de la multiplicité des produits et des lieux d’approvisionnement, production et transformation, des agencements des produits dans les plats, des plats dans les repas, des repas dans les semaines, mois ou années alimentaires qu’il faut lire les styles alimentaires. Ainsi, on évite d’enfermer, par des représentations simplifiées, les mangeurs dans des cases, des catégories ou des typologies.

[1] Ces colloques ont été organisés par le Cirad et la Chaire Unesco Alimentations du monde à Paris en 2017 et en 2020, et à Porto Alegre en 2018, sur le thème de l’alimentation de rue (https://www.chaireunesco-adm.com/2018-Manger-en-ville-Comer-en-la-calle). Ils ont donné lieu à un ouvrage (Soula et al., 2020) et, en 2020, à un numéro thématique de la revue Anthropology of Food sur le thème « Genre et alimentation à l’épreuve de la vie urbaine ».