Accueil> Rencontres> JIPAD> JIPAD 2022 > Pacôme Paurd

Le 1er novembre 2018, après de nombreuses négociations et plusieurs aller-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable est promulguée. Aussi nommée loi EGalim, car issue des États généraux de l’alimentation, cette loi introduit tout un champ de mesures qui va toucher toutes les étapes de la vie d’un produit alimentaire, du producteur au consommateur, de la fourche à la fourchette.

Parmi toutes les mesures promulguées, l’article 24 détaille celle-ci : « Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs publics comprennent une part de 50 % de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité dont une part de 20 % étant des produits labellisés agriculture biologique » (Ministère de l’Agriculture, 2019).

L’échéance du 1er janvier 2022 est passée. Cela fait donc plusieurs mois que cette mesure est entrée en vigueur. À travers cette synthèse, nous nous pencherons d’abord sur la genèse de cette mesure, puis sur l’étude de l’état des lieux avant son entrée en vigueur. Nous verrons ensuite les difficultés qui se présentent si l’on veut s’y conformer. Enfin, nous examinerons les actions potentielles à mettre en place pour atteindre l’objectif.

Genèse de la mesure

Si elle est maintenant inscrite dans la loi, l’introduction de produits bio ou de qualité dans les cantines a vécu un parcours politique mouvementé.

En effet, la première occurrence d’incitation à améliorer la qualité des repas en restauration collective date de 2009. Dans la loi qui découlera du Grenelle de l’environnement de 2007, dite loi Grenelle, est inscrit un approvisionnement en produits biologiques minimum de 20 % en 2012 pour toutes les restaurations collectives gérées publiquement. L’idée est alors d’encourager l’expansion de la surface agricole dédiée à l’agriculture biologique en créant de nouveaux débouchés. L’objectif fixé ne sera pas atteint. Ainsi, en 2012, seulement 22 % des restaurants collectifs publics proposaient du bio (Agence Bio, 2019).

En octobre 2016, une autre tentative d’intégrer les produits bio et de qualité dans la restauration collective voit le jour. Ainsi, la loi Égalité et Citoyenneté prévoit une réforme de la restauration collective. Cependant, après un parcours législatif houleux, le Conseil constitutionnel enterre l’article, pour vice de forme.

Finalement, ces mesures sont reprises dans la loi EGalim et entérinées en 2018. Cette loi se fixe plusieurs objectifs : rémunérer les producteurs au juste prix, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits et enfin, favoriser une alimentation saine, durable et accessible à tous. L’introduction de produits bio et de qualité en restauration collective s’inscrit dans ce dernier objectif.

Parmi les produits considérés comme durables ou sous signes d’origine et de qualité, on retrouve entre autres les produits labellisés Label rouge, Appellation d’origine (AOC/AOP) ou Indication géographique protégée (IGP), mais également ceux venants d’exploitations agricoles labellisées Haute Valeur Environnementale (HVE). Cette liste est amenée à évoluer avec le temps, une modification ayant déjà été faite en 2021.

On observe que les objectifs qui avaient été fixés en 2009 pour 2012 sont quasiment les mêmes que ceux fixés en 2018 pour 2022. Le fait que les ambitions n’aient que peu changé entre ces deux lois ainsi que le parcours politique difficile découlent de la complexité à mettre en place ces mesures.

La restauration collective en chiffres

La restauration collective représente chaque année 3,7 milliards de repas, la majorité étant des repas à destination des élèves et des étudiants.

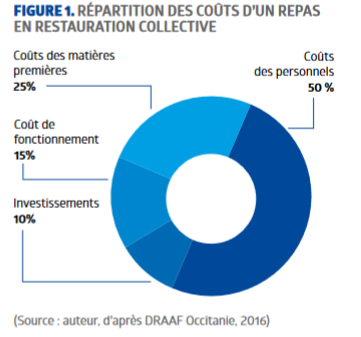

Le coût d’un repas varie grandement entre les collectivités et les territoires. Les prix sont souvent compris entre 7 et 10 €. Les ingrédients représentent environ 25 % du prix total. Les coûts les plus importants sont les frais de personnel, qui représentent environ 50 % du prix total (Figure 1) (DRAAF Occitanie, 2016).

En 2018, l’Agence Bio, organisme de documentation sur le bio, estimait que 61 % des restaurants collectifs proposaient du bio en 2018, chiffre qui a évolué jusqu’à 65 % en 2019. À noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 semble avoir freiné cette dynamique. On peut donc noter la volonté d’un nombre important de restaurations collectives d’intégrer à leurs repas des produits bio avant la promulgation de la loi EGalim. On voit également cette volonté au fait qu’un quart des restaurants scolaires proposaient des produits bio en 2014 (Agence Bio, 2019).

Blois et Montpellier, deux communes dont des représentants ont été rencontrés pour l’élaboration de cette synthèse, s’inscrivent dans cette dynamique volontaire. Blois a commencé à amorcer une transition vers le bio en 2008 et Montpellier en 2014 – à noter que ce sont des années au cours desquelles des élections municipales ont eu lieu. Les deux municipalités atteignent aujourd’hui 70 % de produits durables et de qualité, dont 30 % de bio (Lignon, 2022 ; Vétélé, 2022). Elles s’inscrivent toutes deux dans une démarche volontaire d’amélioration de leur restauration. Cela se remarque également au niveau national. Parmi les établissements ayant introduit le bio en 2008 et avant, les produits bio représentent en moyenne 23 % du montant total des achats en 2018.

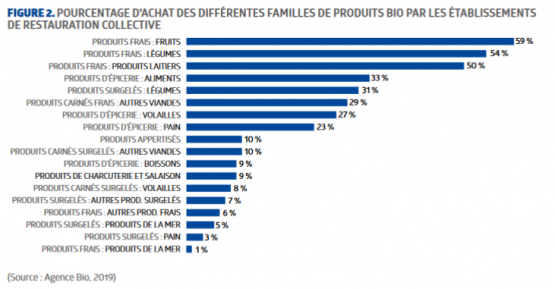

Les produits les plus achetés en agriculture biologique restent en 2019 des produits faciles à introduire dans les menus. Ainsi, 59 % des restaurants collectifs achètent des fruits bio – 93 % d’entre eux achètent des pommes ; 54 % achètent des légumes – 83 % d’entre eux achètent des carottes ; enfin, 50 % achètent des produits laitiers – 96 % d’entre eux achètent des yaourts (Figure 2) (Agence Bio, 2019). Ce sont donc souvent des produits qui peuvent représenter une composante d’un repas à eux seuls, en ayant à subir peu ou pas de transformation. Ils n’intègrent que rarement des recettes. Ainsi, les carottes peuvent être râpées pour faire une entrée, le yaourt peut faire office de produit laitier et la pomme, de dessert.

Enfin, seulement 3 % (en valeur) des produits servis dans les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les EHPAD en 2018 sont issus de l’agriculture biologique, chiffre qui atteint 5,6 % en 2019.

D’après les données disponibles concernant la mise en place de la mesure au 1er janvier 2022, 6 % des denrées servies en restauration collective seraient labellisées bio. La restauration scolaire possède la dynamique la plus importante, avec une part de produits biologiques qui aurait évolué de 3,4 % en 2018 à 10 % en 2021 (Joubin, 2022).

La motivation politique de la mesure

Plusieurs points viennent appuyer la mise en place de cette mesure.

Dans un premier temps, on peut évoquer tout un pan lié à l’éducation à l’alimentation. En effet, c’est jeune que l’on acquiert nos habitudes alimentaires et la restauration collective a un rôle important à jouer. Ainsi, autour de la mesure introduisant des produits issus de l’agriculture biologique ou de qualité, on trouve tout un ensemble de mesures touchant différents aspects de l’alimentation : éducation à la nutrition, à l’impact de notre régime alimentaire sur la santé, à la réduction du gaspillage, au goût, etc. Tous les maillons de la chaîne éducative sont mobilisés, en cantine ou en classe. Ces mesures ont été instaurées par différentes lois. On peut ainsi citer le programme national nutrition santé (PNNS) ou le programme national pour l’alimentation (PNA) qui visent à améliorer l’alimentation de l’ensemble des Français, mais contiennent également des mesures spécifiques dédiées à l’éducation à l’alimentation. Au sein même de la loi EGalim, on retrouve des articles allant dans ce sens. En effet, celle-ci oblige les restaurants scolaires à indiquer la provenance des aliments et notamment des viandes, et à expliquer la construction de leurs menus. Des études montrent également l’influence des enfants sur la consommation des parents. Ainsi, les enfants mangeant du bio à la cantine font acheter plus de bio à leurs parents (Pernin, 2014).

Le second point est le soutien et l’accompagnement des exploitations labellisées agriculture biologique en France. En créant de nouveaux débouchés et une nouvelle demande, cela multiplie les marchés disponibles pour ces fermes. Ainsi, en 2016, 5,7 % de la surface agricole utile (SAU) française était dédiée à l’agriculture biologique, derrière nos confrères européens, l’Italie (14,5 % de la SAU) ou l’Espagne (8,6 % de la SAU) (Agence Bio, 2017). La SAU allouée au bio en France a atteint 9,5 % en 2020 (Ministère de l’agriculture, 2021). C’est donc un enjeu pour l’agriculture française de promouvoir et de structurer des filières d’agriculture biologique, dans un contexte dans lequel l’Union européenne encourage les pays membres à atteindre 25 % de SAU allouée à l’agriculture biologique à l’horizon 2030.

Pour finir, on peut évoquer la pression sociale. Les parents d’élèves sont pro-actifs dans ce type de mesure. Ainsi, en 2016, une pétition demandant l’introduction du bio dans les cantines, à l’initiative de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et d’autres associations, rassemble près de 200 000 signatures. Ces parents sont donc très impliqués dans le thème du mieux manger à la cantine puisque leurs enfants sont directement impactés par ces politiques. Mais au-delà du cercle des parents d’élèves, c’est une majorité de Français qui se prononçait en faveur d’une loi imposant l’introduction d’aliments issus de l’agriculture biologique, locaux et de saison dans la restauration collective. Ainsi, en 2016, 76 % des Français se disaient favorables à la promulgation de cette loi (IFOP, 2016). À noter cependant que la question posée était orientée et suggestive. Cela rend difficile de se déclarer contre la mise en place d’une telle loi.

La mesure imposant des produits bio et de qualité telle que promulguée actuellement ne prévoie pas de sanctions. Cette absence traduit une envie du gouvernement de créer une prise de conscience et une dynamique plutôt que d’imposer et de punir. Celui-ci mise sur l’accompagnement et le volontariat de chacun. Mais on peut également imaginer que la présence et l’engagement des parents d’élèves poussera les restaurants collectifs à tenir les obligations dans les villes les plus en retard.

Les freins existants

Le premier frein qui saute aux yeux est celui du coût. En effet, les produits issus de l’agriculture biologique coûtent plus cher que ceux issus d’une agriculture conventionnelle. C’est d’ailleurs ce qui est mis en avant par les collectivités dans un sondage de l’Association des maires de France (AMF) mené en 2020. Les communes interrogées déclaraient que l’approvisionnement en produits bio et de qualité engendrerait un surcoût de 10 à 20 % pour plus de la moitié d’entre-elles, et un surcoût de plus de 20 % pour 31 % d’entre elles. Un quart d’entre elles pensaient atteindre l’objectif sans avoir de surcoût, en mettant en place des mesures compensatoires auxquelles nous nous intéresserons plus tard (AMF, 2020).

Le second frein que l’on peut soulever est la structuration des filières bio. En France, 9,5 % de la SAU est allouée au bio en 2020. Cependant, la plupart de la production qui en est issue est destinée aux distributeurs et aux consommateurs individuels (vente directe). Les filières qui mènent les exploitations agricoles labellisées bio vers le marché de la restauration collective sont encore à construire et sont mal réparties à travers le territoire. Cela est notamment dû à des problématiques inhérentes à la restauration collective. Ainsi, celle-ci est soumise à une saisonnalité différente de celle des agriculteurs. En été et lors des vacances scolaires, le pic de production maraîchère correspond au moment où aucun repas n’est servi en restauration collective. De même, notamment dans les plus petites communes et pour les plus petits restaurants collectifs, les quantités demandées sont limitées.

On peut également noter la présence d’un allotissement parfois défavorable à l’introduction d’agriculteurs en agriculture biologique. L’allotissement est le fait de décomposer les besoins en matière première de la restauration en plusieurs lots, chaque lot représentant un certain nombre de produits. Chaque lot est ensuite soumis à un appel d’offres répondant à un cahier des charges précis et les fournisseurs sélectionnés remportent le marché. La composition des lots et les cahiers des charges sont à décider par l’institution publique. Les produits sont donc souvent séparés en lots selon leurs types. L’ensemble des fruits représente un lot, l’ensemble des produits laitiers représente un lot, etc. Cependant, pour les plus petits exploitants agricoles, il est souvent difficile de se positionner sur des lots de gros volumes, car ils ne produisent pas forcément tous les produits demandés. De plus, les prix de vente sont souvent plus faibles que dans les autres marchés, la restauration collective publique ne faisant pas de marge et cherchant à réduire ses coûts au maximum afin de réduire le prix du repas de ses usagers. Face à ces contraintes, il est parfois peu rentable pour les agriculteurs de chercher à fournir ce type de restauration.

Enfin, l’intégration de produits bio et de qualité dans la restauration collective demande de modifier les habitudes et les fonctionnements de celle-ci. En effet, face à l’échantillon de difficultés que nous venons de voir, des mesures doivent être mises en place pour faciliter l’introduction du bio en restauration collective. Toutes les actions permettant de parer ou de compenser les difficultés demandent de revoir en profondeur l’organisation de la chaîne de restauration actuelle, que ce soit en amont ou en aval du repas.

Les solutions pour instaurer le bio en restauration collective

Le principal frein à l’introduction du bio en restauration collective est le coût. Pour pallier cela, des actions peuvent être établies afin de faire des économies et d’investir dans l’augmentation de la qualité des produits. Une première solution est ainsi la mise en place de mesures contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, en 2016, l’Agence de la transition écologique (ADEME) estimait qu’environ 14 % de la nourriture servie en restauration collective était gaspillée, soit 144 grammes par repas en moyenne. La même institution estime que le gaspillage coûte en moyenne 0,68 € par repas. Si l’on rapporte cela aux 3,7 milliards de repas servis en France chaque année, on peut estimer que le gaspillage alimentaire en restauration collective coûte environ 2,5 milliards d’euros chaque année (ADEME, 2016). Face à cela, les collectivités ont tout intérêt à mettre en place des mesures afin de réduire ce gaspillage. La loi EGalim cherche justement à s’emparer du problème et introduit des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. Le but est de le réduire de 50 % d’ici 2025 par rapport à son niveau de 2015.

Plusieurs méthodes sont plébiscitées pour pallier le gaspillage alimentaire. La première est de mettre en place un mode de service de type self. Au lieu d’avoir la même portion préparée pour chaque élève, ceux-ci se servent parmi les choix proposés, ce qui permet à chacun d’adapter sa portion. En restauration scolaire, c’est toujours sous l’œil d’un responsable, pour veiller à ce que la portion soit équilibrée. Cela permet de ne pas surcharger les plus petits estomacs, tout en proposant de se resservir si besoin. Cette méthode permet également de sensibiliser et de responsabiliser les élèves, qui deviennent proactifs dans la composition de leurs repas. L’installation de self est largement plébiscitée et la Ville de Montpellier a équipé plus de la moitié de ses cantines avec ce dispositif. À terme, l’ensemble des restaurants collectifs scolaires le seront. Cette mesure permet également d’adapter le repas en fonction du régime de l’élève, les cuisines ne se retrouvant plus avec de la nourriture non consommée à cause des régimes spéciaux.

Une seconde solution est la mise en place de repas à quatre composantes. Traditionnellement, en France, on servait des repas à cinq composantes : une entrée, un plat principal, une garniture, un produit laitier (fromage ou yaourt) et un dessert. Ce repas était souvent synonyme de gaspillage, la portion étant trop grosse pour un certain nombre d’élèves, notamment les plus jeunes, et rares étaient ceux qui consommaient l’ensemble de leur repas. Cela entraînait forcément du gaspillage. Le menu à quatre composantes est composé ainsi : un plat principal, une garniture, un produit laitier et une entrée ou un dessert. La mise en place de ce type de repas demande de revoir les menus afin qu’ils restent adaptés nutritionnellement.

La troisième action concerne la sensibilisation au gaspillage alimentaire. Cette action peut se décliner dans tout l’environnement de consommation du repas. Ainsi, les élèves peuvent être sensibilisés par le biais de balances en sortie de repas destinées à peser leurs déchets. Cette action permet de se rendre compte de la quantité jetée. Les cuisiniers et les animateurs de cantine doivent également pousser les enfants à s’intéresser à l’environnement dans lequel ils mangent et leur expliquer pourquoi les produits sont bio, pourquoi il est important que les repas soient équilibrés, etc. « Il a fallu former les agents des cantines. Les personnels des cantines doivent communiquer. L’ambiance et l’environnement, c’est le plus important, c’est ce que l’enfant retiendra » (Lignon, 2022).

Enfin, on peut également noter la mise en place de systèmes de réservation en amont. En effet, de nombreuses villes permettaient aux parents d’inscrire ou désinscrire leurs enfants au dernier moment, ce qui faisait que des repas étaient préparés pour rien. Blois, par exemple, s’est doté depuis 2018 d’une plateforme de réservation qui impose de réserver les repas une semaine à l’avance.

Toutes ces mesures vont tendre à réduire le gaspillage alimentaire et, mécaniquement, à mieux maîtriser le budget des cuisines. Ainsi, l’ADEME estime qu’en France 540 000 tonnes de nourriture sont jetées, soit plus d’un million de repas perdus. Pour un collège qui sert 300 repas pendant 145 jours, le coût du gaspillage est estimé à près de 13 000 € par an (ADEME, 2016). Mieux le maîtriser permettrait donc d’économiser un budget non négligeable. Malheureusement, il est impossible pour le moment de supprimer le gaspillage alimentaire, les villes ne font que tendre vers une réduction de celui-ci. Des alternatives existent pour valoriser les produits jetés ou non utilisés. Ceux encore consommables sont souvent redistribués à des associations. C’est le cas de Blois, qui donne ses produits au Secours populaire. Les biodéchets qui ne sont plus valorisables en alimentation humaine sont eux transformés en compost, comme c’est le cas à Montpellier.

Dans une optique de maîtriser les coûts ainsi que la qualité et la transformation des aliments, on voit également apparaître parmi les collectivités une envie de se réapproprier la gestion et la préparation des repas. En effet, un certain nombre de collectivités possèdent un accord de délégation de service public (DSP) auprès d’une entreprise pour prendre en charge le fonctionnement de la restauration collective. Ainsi, pour pouvoir mieux maîtriser les différents aspects de leur offre de restauration, plusieurs communes cherchent à revenir en gestion directe de leur cuisine. C’est le cas de Blois, qui profitera d’une fin de DSP en décembre 2023 pour redonner à la Ville cette compétence. Elle investira alors dans du personnel et dans du matériel afin de pouvoir transformer ses repas et alimenter sa restauration collective et celle des communes aux alentours. C’est également le cas de Montpellier, qui est en train de créer la « Cité de l’alimentation », une nouvelle cuisine centrale, pierre angulaire de la politique alimentaire de la Ville. Ce projet, prévu pour 2026, sera adossé au marché d’intérêt national de Montpellier et permettra d’augmenter la capacité de production de repas et de mieux maîtriser les produits et leurs transformations.

Cette volonté de redonner à la Ville sa cuisine centrale nécessite du temps et des investissements. D’abord, elle doit recruter et former les équipes qui gèreront cette cuisine. Elle doit trouver un nutritionniste pour prévoir les repas, des cuisiniers, un directeur de cuisine centrale, un chargé d’approvisionnement, etc. Ensuite, dans une optique d’améliorer la qualité des repas, la cuisine doit se procurer des équipements afin de travailler les produits. Ainsi, cette volonté s’accompagne souvent de la création de légumeries afin de transformer les légumes frais. Pour finir, les Villes engagent leur responsabilité lors de la reprise en main des cuisines. Elles doivent s’assurer de la qualité et du respect des normes pour les repas produits. Si un problème survient, elles doivent pouvoir le gérer et proposer des alternatives. Tous ces points d’attention font que la réappropriation des cuisines centrales par les collectivités est un processus qui nécessite de l’organisation et de la minutie.

La raison pour laquelle les légumeries sont importantes est qu’elles permettent d’actionner un autre levier pour améliorer la qualité des repas. Ce levier, c’est l’introduction de repas végétariens. La loi EGalim introduit d’ailleurs leur expérimentation hebdomadaire en restauration collective. En effet, ces repas permettent de se passer de viande, qui représente souvent un coût important pour les collectivités. Les résultats de l’expérimentation ont ainsi montré qu’une partie des restaurations collectives ont pu mettre en place des repas végétariens, en améliorant la qualité des produits et sans changer les coûts. L’introduction de repas végétariens a également un but social et de santé publique. La population française mange trop de viande et pas assez de fibres et c’est particulièrement le cas dans les foyers les plus modestes. L’expérimentation montre que lors de la mise en place de menus végétariens, hebdomadaires ou en option quotidienne, la fréquentation de la restauration collective par les plus modestes augmente (Bardon et Feignier, 2021). Ainsi, parce qu’ils sont source de fibres, de vitamines et de minéraux, l’introduction dans les cantines de menus sans viande ni poisson, équilibrés et de qualité est un levier majeur vers plus d’équité dans l’accès à une alimentation saine et durable. Enfin, ces repas sont aussi un levier pour une politique environnementale. D’après une étude de Greenpeace, l’introduction d’une option végétarienne dans les cantines scolaires publiques et privées, si elle était choisie par un quart des élèves, permettrait de réduire de 14 % à 19 % les gaz à effet de serre de l’alimentation des cantines (Greenpeace, 2020).

L’introduction de produits bio et d’autres produits sous signes de qualité en restauration collective est en bonne voie. Si l’objectif fixé par la loi EGalim n’a pas été atteint, celle-ci aura néanmoins réussi à instaurer une dynamique sur le territoire et particulièrement dans le milieu de la restauration scolaire. Cette mesure répond à de nombreux enjeux politiques, sociaux, économiques, environnementaux, de santé publique. Et si elle touche autant de champs, c’est parce qu’on peut qualifier l’introduction du bio en restauration collective de mesure « parapluie » dans le sens où, sous son égide, elle va induire tout un ensemble d’actions. Ainsi, parmi les solutions proposées, aucune ne porte directement sur l’introduction du bio en restauration collective. On parle de réduction du gaspillage alimentaire, d’éducation à l’alimentation, de repas végétariens, de gestion de cuisine. Toutes ces actions permettent d’un côté d’améliorer la qualité des aliments proposés, mais de l’autre d’avoir un impact positif sur d’autres aspects de la restauration collective et de la consommation en restauration collective.

L’une des raisons que l’on peut avancer pour expliquer le fait que l’objectif fixé par la loi EGalim n’a pas été atteint est justement que cette mesure appelle de nombreuses actions. Elle nécessite que les collectivités s’en emparent à bras-le-corps. Celles qui auront été les plus volontaires auront approché ou dépassé l’objectif.

La démocratisation des produits labellisés agriculture biologique est en bonne voie. La restauration collective est un formidable levier économique, écologique et de santé publique, qui commence à être actionné. La dynamique nationale ne peut faire espérer que du positif pour l’avenir du bio en restauration collective.

Auteur : Pacôme PAURD