Accueil > Ressources > Parcours thématique > Les enjeux du système alimentaire contemporain > L’industrialisation de l’offre alimentaire > L’industrialisation de l’offre alimentaire

Télécharger ce chapitre en pdf

La configuration d’un système alimentaire [1] est le résultat d’une articulation de différentes modalités de production agricole (chapitre 4), de transformation et de distribution de l’offre alimentaire (qui font l’objet de ce chapitre) et de demande alimentaire (chapitre 6). Elle est étroitement liée aux dynamiques techniques, sociales et économiques qui traversent les sociétés.

L’histoire de l’offre alimentaire a été marquée par des évolutions technologiques et économiques qui ont conditionné non seulement les modes de production et de distribution des aliments, mais aussi leur nature, leur origine et les façons d’y accéder. Ce chapitre explore quatre principales évolutions, plus ou moins anciennes, dont l’intensification et la conjonction aux XIXe et XXe siècles ont conduit à l’émergence et à la diffusion d’un modèle agroalimentaire industriel [2]. On s’intéressera en particulier aux évolutions technologiques dans la transformation de nos aliments, à la mondialisation des échanges, à la concentration des acteurs de l’agroalimentaire et à l’essor du numérique. In fine, ce chapitre vise à nuancer une idée courante : celle de la construction d’un système alimentaire contemporain qui se serait réalisée « par étapes », de façon linéaire dans le temps, et qui tendrait vers le stade ultime d’un modèle industriel.

Depuis des centaines de milliers d’années, l’être humain utilise divers procédés pour transformer tout ou partie de ses ressources alimentaires afin d’en extraire les portions comestibles, de ralentir ou de maîtriser leur dégradation, de garantir leur innocuité ou leur digestibilité et d’améliorer leurs propriétés organoleptiques. Les premières opérations de transformation des aliments remontent à la préhistoire, déjà marquée par l’utilisation d’outils de transformation (en pierre ou en bois), par la cuisson des aliments liée à la domestication du feu, ou par le recours aux procédés de fermentation (Sinsheimer, 2018 ; Hutkins, 2018). Par exemple, dès le VIIe millénaire avant Jésus-Christ, on retrouve trace en Chine de la production dans des jarres en terre d’une boisson fermentée à base de riz, de miel et de fruits (aubépine, raisin) qui jouait un rôle à la fois social, religieux et médical (McGovern et al., 2004).

La transformation des aliments est longtemps restée une activité domestique manuelle, surtout assurée par les femmes. Les « premières transformations » (battage des céréales, mouture des grains ou pressage) permettent de séparer ce qui est consommable de ce qui ne l’est pas, et de préparer les produits au stockage. Avec le recours à l’énergie hydraulique ou animale, les premières transformations se mécanisent, faisant apparaître à différentes époques à travers le monde des activités artisanales spécialisées, souvent investies par des hommes qui deviennent meuniers, presseurs, sécheurs, abatteurs, etc. (Sigault, 1993). En parallèle de l’activité culinaire domestique, les activités de « seconde transformation » (de la farine au pain et aux pâtes, des huiles brutes aux huiles raffinées, de la carcasse aux morceaux découpés, etc.) se professionnalisent dès l’Antiquité. Dans les palais de l’Égypte ancienne, on trouve trace de personnel spécialisé : brasseurs, boulangers, bouchers, pâtissiers, etc. (Bresciani, 1996).

Avec la Révolution industrielle, les systèmes techniques de transformation des aliments évoluent significativement, notamment grâce aux avancées de secteurs exogènes à celui de l’alimentation (Birlouez, 2019). Les progrès de diverses disciplines scientifiques (thermo dynamique, biologie, chimie, physique, mécanique ou sciences des matériaux), le développement du génie des procédés et, à partir du XXe siècle, de l’informatique et de l’électronique contribuent pleinement à l’avènement de l’industrie agroalimentaire. Le contrôle de la qualité sanitaire des aliments constitue un premier enjeu majeur et la découverte de l’appertisation (mise en boîte de conserve) en 1795 ou l’invention de la machine frigorifique à l’ammoniac en 1858 amorcent une révolution dans la conservation des aliments. Sur la base d’avancées scientifiques opérées au XIXe siècle, les technologies se multiplient ensuite au siècle suivant via l’invention de nouveaux procédés : irradiation des aliments (1905), lyophilisation (1906), hautes pressions (1910), congélation rapide (1929), micro-ondes (1947), ultrafiltration du lait (1969), etc.

Dans les usines de transformation, le recours à l’énergie fossile à faible coût, le développement de l’automatisation et la rationalisation du travail, étape par étape, permettent d’augmenter les rythmes de production et de limiter les pertes post- récolte. Les modes de transformation, de conservation et de traçabilité des aliments s’en trouvent révolutionnés : les aliments industriels font désormais l’objet d’une production standardisée de masse, imposée par les économies d’échelle et d’un transport grande distance, permis par l’amélioration de leur qualité sanitaire et l’élongation de leur durée de vie.

Parallèlement, l’industrie alimentaire évolue grâce aux avancées en science des aliments, notamment avec la mise en œuvre d’une logique de transformation des aliments en deux temps (Soler et al., 2011). D’un côté, des matières premières – de plus en plus standardisées et mises en concurrence dans l’amont agricole –sont fractionnées pour en extraire des composés simples : sucres, farines, matières grasses, purées de fruits, mais aussi protéines de lait, amidon, carraghénane, etc. De l’autre, les composés issus de ces divers fractionnements sont assemblés pour formuler des produits finis aux propriétés organoleptiques, nutritionnelles ou de conservation nouvelles. Cette reconstitution d’aliments nécessite éventuellement le recours à des additifs, qui sont des adjuvants de texture, de couleur et de goût. Ils peuvent être d’origine naturelle comme la lécithine de soja, la curcumine et l’amidon, ou chimique comme l’aspartame. Cette logique est poussée à bout dans le cas des « aliments ultra-transformés », qui tendent désormais à occuper une place dominante dans l’offre alimentaire des pays à hauts revenus [3] (Monteiro et al., 2013).

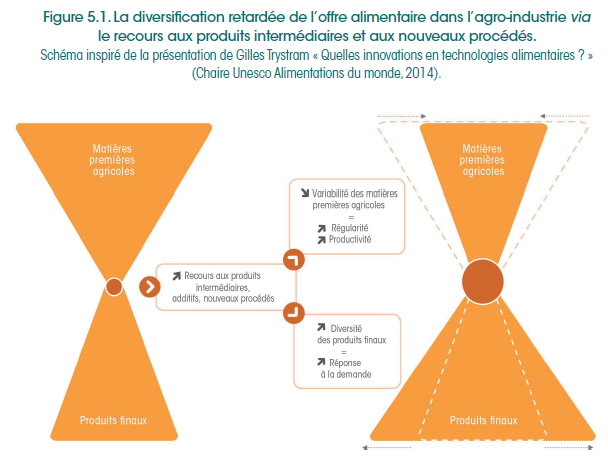

Finalement, une telle logique peut être illustrée par l’image du sablier (figure 5.1) :

à partir d’une certaine diversité de matières premières agricoles, un nombre restreint de produits intermédiaires et le recours à de nouveaux procédés permettent de formuler une multitude de produits finis transformés (Soler et al., 2011), capables de

répondre à des attentes en constante évolution (chapitre 6).

La diversification de l’offre alimentaire ne se limite pas aux opportunités offertes par les évolutions techniques des modes de transformation. Les produits industriels sont associés à un nombre croissant de services (matériels et immatériels) : conditionnements de plus en plus sophistiqués associés à de nouveaux usages, informations et conseils partagés par les marques sur leurs plateformes digitales, jeux et concours, etc. Ces attributs permettent de différencier les produits et de cibler des segments toujours plus fins de consommateurs (enfants, seniors, sportifs, malades, etc.) jusqu’à la perspective d’une nutrition personnalisée, porteuse de nouvelles sources potentielles de valeur ajoutée. Ainsi, dans le produit alimentaire issu de l’industrie, la matière première est une part de plus en plus réduite de sa valeur finale. Le cas du café illustre bien ce phénomène : en achetant du café on payait initialement les grains, puis le fait qu’il soit moulu, lyophilisé, mis en dosettes puis en capsules. Ce qui conduit à un paradoxe : payer toujours plus cher des produits alimentaires sans que la rémunération des producteurs augmente (Daviron et Ponte, 2007).

Ajoutons que l’industrialisation de la transformation alimentaire est concomitante des évolutions en matière de logistique. Le moteur à explosion et le pétrole révolutionnent le transport, accélérant son développement et réduisant son coût. Les matières premières agricoles en amont et les produits finis en aval peuvent être transférés bien au-delà de leur lieu de production. Le développement de la chaîne du froid permet le transport de produits frais. Ces évolutions sont indispensables aux échanges à grande distance, à la grande distribution ou à la restauration hors foyer. Par ailleurs, l’utilisation domestique de certaines technologies, comme le réfrigérateur (à partir des années 1930) ou le micro-ondes (à partir des années 1970), offre de nouvelles opportunités d’innovations à l’industrie agroalimentaire. L’ensemble de ces évolutions technologiques de transformation ou de conservation des aliments contribuent à une augmentation en volume et à une extension dans l’espace et dans le temps des disponibilités alimentaires, à une réduction des coûts grâce aux économies d’échelle réalisées et surtout à une diversification de l’offre alimentaire.

Finalement, l’offre alimentaire contribue à orienter la consommation, tout en s’ajustant aux évolutions des modes de vie. Les innovations alimentaires ne s’imposent ni subitement, ni à tous : la lenteur de leur adoption dans certains cas, ou l’accélération dans d’autres, dépendent de la dynamique du système des valeurs gastronomiques (Flandrin, 1989) (chapitre 6).

Si la mondialisation des échanges s’est intensifiée depuis le XIXe siècle (Marnot, 2012), il s’agit d’un phénomène ancien. De récents travaux montrent que des aliments venus d’Asie étaient déjà importés en Méditerranée à l’âge du bronze, il y a 4 000 ans (Scott et al., 2021). Plus récemment, au XVIe siècle, la pomme de terre, la tomate ou le maïs sont rapportés d’Amérique latine en Europe et contribuent progressivement à diversifier l’alimentation des Européens, mais aussi des Asiatiques et des Africains (Fumey et Raffard, 2018 ; Mendes Ferrão, 2015). Les aliments étaient parfois eux-mêmes les moteurs des explorations, comme c’est le cas pour les épices ou les stimulants. Le petit déjeuner, qui associe en Europe thé, café, chocolat et sucre, témoigne bien du fait que, depuis longtemps déjà, « le monde [est] dans nos tasses » (Grataloup, 2017 ; Mintz, 1991). En Europe, aux XIVe et XVe siècles, environ trois quarts des plats de la cuisine bourgeoise et noble utilisent plus d’une quinzaine d’épices en grande quantité. Les Français les délaissent à partir du XVIe siècle pour ne conserver que le poivre, le clou de girofle et la noix de muscade (Flandrin, 1989). Les aliments ne sont pas les seuls à voyager : les techniques culinaires s’échangent et s’enrichissent également (Gassie, 2017). Par exemple, le manioc est introduit en Afrique au XVIe siècle dans le golfe de Guinée avec la technique brésilienne de transformation en semoule fermentée ; le gari béninois s’inspire ainsi de la farinha brésilienne (Muchnik et Vinck, 1984).

Ces échanges sont par ailleurs liés à l’urbanisation du monde. Historiquement, hormis pour les produits frais proches de la ville ou pour des cités disposant d’un riche hinterland nourricier (à l’instar de Paris et l’Île-de-France), l’approvisionnement des villes se construit en partie sur des échanges de longue distance. Au XVe siècle, des villes comme Venise ou Gênes, installées en bord de mer ou sur des cours d’eau, importent leur blé d’Égypte. Amsterdam fait de même avec l’Ukraine. Mais comme le souligne Fernand Braudel : « Peu leur importe qui produit [les aliments] et la façon, archaïque ou moderne, dont ils sont produits […]. L’essentiel, sinon la totalité du secteur primaire qu’impliquent leur subsistance et même leur luxe est largement extérieur [aux villes], et travaille pour elles sans qu’elles aient à se soucier des difficultés économiques ou sociales de la production » (Braudel, 1993). Quelques grandes villes, comme Angkor ou Alexandrie, font exception. Ce ne sont pas les aliments qui viennent de loin mais les fertilisants. Elles sont en effet localisées à proximité de zones agricoles inondées d’alluvions fertilisantes percolant depuis l’amont de bassins versants éloignés (Evans et al., 2007 ; Viollet, 2004). Ces terres très productives dégagent des excédents et peuvent ainsi nourrir des populations urbaines employées à la construction de temples.

Les échanges lointains connaissent une accélération à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. D’une part, l’usage croissant de l’énergie fossile réduit le coût et le temps du transport maritime et routier. D’autre part, la mise en place des standards de qualité permet d’acheter les produits à distance sans avoir besoin de les voir. C’est ce dernier mécanisme qui permet le développement des marchés à terme de matières premières agricoles (chapitre 4). Dans le processus d’extension des marchés, la normalisation insère les entreprises dans des chaînes globales de valeurs constituées de réseaux d’acteurs privés ou privés-publics internationaux. Pour les entreprises, la normalisation sert des objectifs multiples, comme la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire (développement de méthodes standards comme le référentiel HACCP [4]) ou la mise en œuvre de stratégies commerciales de différenciation, avec la création de labels associés à un cahier des charges précis : appellations d’origine contrôlée, indications géographiques protégées ou marques privées (Lamanthe, 2007).

Cette standardisation des aliments accélère la mise en concurrence des agricultures : quelle que soit leur origine, des produits comme les céréales, les oléagineux, le café, la poudre de lait ou encore le sucre peuvent s’échanger sur un même marché. De plus en plus de pays peuvent ainsi participer à ces échanges, en fonction de leurs avantages comparatifs. Cette extension permet une certaine stabilisation des prix agricoles, qui sont volatils par nature compte tenu de la non-régularité des récoltes : les défaillances toujours possibles d’un exportateur du fait d’une mauvaise récolte sont alors compensées par les performances d’un autre mieux loti. Mais les marchés à terme et leurs contrats spéculatifs signent aussi l’arrivée de la finance dans le commerce alimentaire, avec les risques de bulles spéculatives qui accentueront par exemple la flambée des prix alimentaires de 2008. La spéculation par les commerçants a toujours existé sur les marchés agricoles dès que le stockage était possible, mais son échelle et son ampleur changent considérablement avec la mondialisation et la financiarisation de l’économie.

Ce double mouvement de remplacement du travail humain par les machines et de financiarisation croissante des marchés participe à la reconfiguration des acteurs des systèmes alimentaires. D’un tissu décentralisé d’activités artisanales marchandes, d’abord rurales, puis de plus en plus urbaines, on voit émerger des entreprises plus importantes qui se concentrent, jusqu’aux multinationales géantes d’aujourd’hui : Nestlé, Pepsico, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Danone, General Mills, Kellogg’s, Associated British Food, etc. On estime ainsi que les dix premières entreprises du secteur de l’alimentation et de la boisson représentent 37,5 % de la part de marché des cent premières entreprises alimentaires mondiales (IPES-Food, 2017). Ces dernières ne représentent cependant que le quart du chiffre d’affaires de l’ensemble de ce secteur. La concentration est bien plus importante dans l’agrofourniture (semences et produits phytosanitaires notamment), où les dix premières entreprises représentent 80 % du marché (Rastoin et Ghersi, 2010).

Si le secteur se concentre, la structure de marché s’oriente vers un « oligopole à franges » (Rastoin, 2012) : alors que quelques firmes de tête dominent, des acteurs plus petits (micro, petites et moyennes entreprises, transformateurs à la ferme, etc.) occupent les interstices. Les pouvoirs se concentrent autour d’une poignée d’entreprises géantes qui déploient d’importantes forces d’influence pour veiller à leurs intérêts dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Pour autant, il faut dépasser une vision « évolutionniste » de la typologie des acteurs, du « rural et traditionnel » aux grandes entreprises « industrielles consolidées » (HLPE, 2017 ; John Hopkins University et Gain, 2021), qui laisserait à penser que les petites entreprises sont condamnées à disparaître au profit des plus grandes. Micro, petites, moyennes et grandes entreprises fonctionnent le plus souvent en interactions concurrentielles ou complémentaires (Gasselin et al., 2021). De plus, en réaction aux logiques purement capitalistes, de nouvelles formes d’entreprises émergent comme celles de l’économie sociale et solidaire (chapitre 20). Elles représentent d’ailleurs des sources d’inspiration pour les entreprises conventionnelles pour innover sur les enjeux sociétaux de durabilité (Boltanski et Chiapello, 1999).

À la fin du XXe siècle, un nouvel acteur se développe et acquiert un pouvoir croissant : la grande distribution. D’une activité de commerce de détail (super puis hypermarchés), ce secteur investit plusieurs domaines : la logistique (plateformes), concurrençant ainsi les marchés de gros ; la transformation, avec le développement des marques de distributeurs ; mais aussi le secteur bancaire avec des offres de crédit à la consommation. Les super et hypermarchés s’implantent presque partout dans le monde au fur et à mesure de l’émergence des classes moyennes (Reardon et al., 2003). La concentration et la globalisation de ce secteur favorisent la mise en concurrence des fournisseurs et des producteurs en amont.

Avec l’avènement de la grande distribution, « traditionnelle » ou numérique, la mise en concurrence des produits sur un même rayon ou sur une même page web s’accentue. Le marketing et la communication deviennent des ressources stratégiques pour les entreprises. La marque s’apparente à un quasi substitut du produit en étant investie de valeurs symboliques qui surpassent les propriétés concrètes de celui-ci. Le merchandising, les emballages et la publicité sont autant de moyens de mettre en avant un produit par rapport à ses concurrents (Cochoy, 2002). La notoriété du produit tend ainsi à précéder son usage. Dans les rayons des supermarchés, le consommateur s’informe grâce à l’emballage qui se substitue à la relation interpersonnelle avec l’artisan-commerçant. Les grands groupes agroalimentaires cherchent à développer une meilleure connaissance de leurs clients et à s’en rapprocher grâce aux professionnels du marketing. Par ailleurs, la concentration des acteurs de la grande distribution accentue le déséquilibre dans les rapports de force au sein des filières alimentaires. Les profits réalisés grâce aux placements financiers de la trésorerie générée par les délais de paiement des fournisseurs permettent d’opérer des marges commerciales relativement faibles et donc des prix très compétitifs.

Enfin, les intermédiaires se multiplient et la filière s’allonge entre producteurs et consommateurs. Le système alimentaire ne se limite plus aux seuls acteurs qui travaillent directement sur les aliments. Les fournisseurs d’équipements et de consommations intermédiaires (énergie, emballages, solutions numériques) jouent un rôle croissant. C’est désormais tout un secteur économique qui intervient indirectement pour accompagner les entreprises qui produisent et commercialisent les produits alimentaires (recherche, études, conseil, assurance, finance, communication, etc.). La professionnalisation de ces médiateurs les conduit de plus en plus à traiter avec divers secteurs, alimentaires comme non alimentaires.

Depuis la fin du XXe siècle, les systèmes alimentaires intègrent de façon croissante des outils et des acteurs de l’économie numérique. De la production agricole à la commande de repas, le numérique transforme l’ensemble des étapes du système alimentaire, tant dans leur fonctionnement que dans la configuration des réseaux d’acteurs.

À une échelle planétaire, le numérique se combine avec le développement de l’imagerie satellitaire et aérienne (avec les drones) pour fournir des informations géographiques de plus en plus précises permettant de calculer la taille de la population, ses déplacements ou ses conditions de vie, jusqu’à estimer son degré de pauvreté (Jean et al., 2016). À des échelles plus fines, et pour un usage agricole, les images satellite servent à cartographier des indicateurs agroclimatiques utiles aux agriculteurs. Ces cartes assurent en particulier un pilotage plus fin de leurs travaux agricoles. Les applications numériques, couplées au machinisme agricole, sont d’ailleurs proposées par des entreprises semencières ou de produits phytosanitaires pour une agriculture dite « de précision » afin d’optimiser l’apport d’intrants (Grain, 2021). Ces outils permettent aussi d’enregistrer les pratiques agricoles et de rendre ainsi compte des conditions de production. Il devient alors plus facile de certifier le respect de cahiers des charges sans le recours coûteux à un visiteur venant contrôler les pratiques de l’agriculteur… à condition d’avoir pu investir dans ces nouveaux équipements numériques. La surveillance des pratiques s’étend également aux travailleurs. Il est désormais possible de suivre précisément et donc de contrôler leurs déplacements et leurs activités grâce au traçage de leurs smartphones, comme c’est le cas dans les entrepôts de stockage des entreprises de vente en ligne.

Issue initialement du fonctionnement de la monnaie cryptée Bitcoin, la blockchain – cette base de données partagée permettant d’enregistrer toute transaction sans falsification possible – s’étend désormais aux titres fonciers ou à la traçabilité des produits (Tian, 2016). Elle évite d’avoir recours à des organes centraux de contrôle grâce à son haut niveau d’inviolabilité. Elle ouvre la voie à une meilleure traçabilité de l’origine et du cheminement des produits, à condition bien sûr que la qualité de ceux-ci soit standardisée.

C’est sans doute dans le domaine de la distribution et de la consommation que l’essor du numérique est susceptible d’avoir le plus de conséquences. Cet essor concerne d’abord la commande en ligne de produits alimentaires. L’enregistrement des références alimentaires dans les bases de données des rayons virtuels des sites de commande en ligne facilite considérablement la mise en comparaison des produits d’une même catégorie, ouvrant la voie à des systèmes de notation comparative pour mieux conseiller les consommateurs. La composition des aliments et leurs conditions de production plus facilement identifiables deviennent des enjeux importants de compétitivité pour les entreprises. Par ailleurs, la commande par Internet génère de nouvelles pratiques d’achats. Elle permet d’accéder aux notations ou commentaires en ligne des autres usagers et de mesurer ainsi la réputation des produits ou des fabricants. Le faible contrôle de ces dispositifs participatifs rend toutefois possible la manipulation de ces informations. Les entreprises peuvent par exemple acheter des avis de pseudo-usagers pour faire valoir leurs produits ou dévaloriser les concurrents (Casilli, 2019).

L’usage croissant des ordinateurs, tablettes et smartphones pour se renseigner, acheter et payer en ligne permet la collecte d’informations sur les centres d’intérêt des consommateurs, leurs achats, leurs déplacements et, possiblement, leur état de santé, voire bientôt, grâce au recours aux nanotechnologies, leur état physiologique instantané (glycémie, alcoolémie, etc.). L’arrivée dans les foyers des robots de cuisine ou des réfrigérateurs connectés permet également la collecte de données sur les pratiques domestiques. Ces données peuvent être analysées pour établir des profils de consommateurs, le profiling, utiles aux entreprises, et pour conseiller directement les consommateurs, leur proposer des suggestions d’achats ou des conseils personnalisés.

Les applications de messageries ou l’échange de vidéos au sein des réseaux sociaux sont utilisés dans le domaine de l’alimentation de plusieurs façons : le partage de conseils, de témoignages (par exemple les « retours de course », ou grossery hauls, sur les sites de vidéos en ligne), d’informations et de tutoriels sur les produits, les magasins, la cuisine, les recommandations nutritionnelles, religieuses, éthiques, etc. Apparaissent ainsi sur les réseaux sociaux des « prescripteurs de l’alimentaire » (Zirari, 2017) aux vidéos largement visionnées. Autre usage des réseaux sociaux : la publicité, la vente et la commande de produits ou de plats cuisinés au sein d’un ré-seau de clients (chapitre 16). Ce mode de commercialisation permet d’accéder à des aliments de producteurs pratiquant la vente directe ou à des plats cuisinés proposés par des cuisinières semi-professionnelles exerçant à leur domicile.

D’un côté, l’essor du numérique apparaît comme la poursuite d’une standardisation toujours plus poussée des produits et comme un moyen d’optimisation et de gain de temps, qui pousse plus loin la logique d’industrialisation des systèmes alimentaires. D’un autre côté, le numérique s’avère être un instrument mobilisé par les individus comme moyen d’échanger leurs connaissances, leurs pratiques et leurs innovations à l’aide de procédés potentiellement libres de droits (IPES-Food, 2017 ; Hérault et al., 2019) (chapitre 18). Ces échanges, réalisés en dehors et parfois en contestation même de la sphère marchande capitaliste, génèrent de nouvelles formes de liens sociaux.

L’ensemble des évolutions décrites dans ce chapitre a contribué à l’industrialisation de l’offre alimentaire et à la marchandisation des aliments. D’une part, la construction sociale de l’alimentation change : elle s’est trouvée progressivement réduite, dans l’imaginaire collectif, à ses caractéristiques marchandes (prix, praticité, image), au détriment de ses dimensions culturelle, sanitaire, environnementale ou éthique, alors considérées au mieux comme des externalités. Et, d’autre part, le pilotage des systèmes alimentaires a été pris en main par une gouvernance hybride entre pouvoirs publics et secteur privé, dont ont été finalement exclus les citoyens (Vivero Pol et al., 2020) (chapitres 18 et 22). Toutefois, à rebours de l’idée d’un « triomphe de la consommation de masse et du système agro-industriel capitalisé et internationalisé » suggéré par Louis Malassis (1997), la montée en puissance d’un tel système alimentaire n’évince pas les autres formes d’organisation alimentaire. Il s’y combine, les influence et s’en inspire plus qu’il ne les remplace. Si le numérique gagne du terrain et offre de nouvelles opportunités aux acteurs industriels, c’est aussi un instrument de contre-pouvoir dans des initiatives alternatives. En dépit de la mondialisation des échanges, l’industrialisation des systèmes alimentaires est loin d’être une réalité partout. Dans chaque région du monde, les modes de consommation associent à la fois productions locales et lointaines, ou aliments bruts et industriels (chapitre 6).

[1] Qui renvoie, d’après la définition de Louis Malassis, à « la manière dont les Hommes s’organisent, dans l’espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture » (1994).

[2] Rastoin et Ghersi (2010) parlent de « modèle agro-industriel » en utilisant un préfixe qui évoque plus l’agriculture et la production de matières premières agricoles que les opérations et acteurs plus en aval qui transforment, commercialisent et distribuent les aliments et que le terme « agroalimentaire » est censé mieux désigner.

[3] Ce qui n’empêche pas ces aliments d’être très présents dans des pays à moindres revenus, et notamment en Asie du Sud-Est et de l’Est.

[4] Acronyme de Hazard Analysis Critical Control Point, méthode d’analyse des risques alimentaires.