Accueil > Ressources > Parcours thématique > L’alimentation au prisme de l’écologie > Pourquoi une approche écologique de l’alimentation ? > Pourquoi une approche écologique de l’alimentation ?

Télécharger ce chapitre en pdf

Cet ouvrage propose d’appréhender l’alimentation et ses enjeux de durabilité à l’aune d’une « écologie de l’alimentation ». Le choix d’une telle dénomination pour incarner son propos constitue un défi, tant l’écologie renferme d’imaginaires et d’attentes, parfois déçues. De même, l’usage du mot français polysémique « alimentation » participe à ce défi, en ce qu’il suggère, sans la décrire explicitement, toute la complexité du fait alimentaire. Aussi, il est question dans ce chapitre d’expliciter, par étapes, le fondement de ce choix.

Qu’entend-on exactement par « approche écologique » ? Le qualificatif « écologique » peut se référer à tout ce qui « respecte l’environnement ». Dans les sociétés industrialisées, on parle notamment de « pratiques écologiques » pour désigner les comportements qui cherchent à limiter leur impact environnemental. Le compostage des déchets alimentaires par exemple, ou l’agriculture biologique, tendent ainsi à être présentés comme des alternatives (souvent qualifiées de « durables ») à des pratiques dommageables pour l’environnement. Compte tenu des dégâts environnementaux liés au fonctionnement des systèmes alimentaires industrialisés (chapitre 7), la transition de ces derniers vers un fonctionnement plus écologique représente une priorité absolue. Ce constat s’inscrit dans une première lecture de ce qu’est une « approche écologique de l’alimentation ». Toutefois, nous n’entendons pas ici (seulement) « écologique » au sens d’une démarche respectueuse de l’environnement. Nous utilisons le terme « écologique » dans son sens premier, c’est-à-dire « ce qui est relatif à l’écologie ».

Le terme « écologie » a été défini pour la première fois en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Ce néologisme formé à partir du grec oïkos (la maison) et logos (la connaissance) désigne l’étude des relations entre les organismes vivants entre eux, et avec leur milieu. L’invention de ce terme intervient peu de temps après la publication de l’Origine des espèces de Charles Darwin, dont la théorie de l’évolution par sélection naturelle invite à considérer le vivant comme un vaste système dynamique et transformatif, et non plus comme un ensemble d’espèces indépendantes et immuables. Pour autant, l’écologie comme discipline scientifique ne s’institutionnalisera que vingt-cinq ans plus tard, dans les années 1890.

Ce nouveau domaine de connaissances s’ancre dans les sciences biologiques et a la particularité d’apparaître dès ses débuts comme une « discipline carrefour » : elle est le fruit d’une interaction complexe entre diverses disciplines comme la bio-géographie, l’histoire naturelle et la physiologie. Ses pionniers, tels que le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) ou le géographe et explorateur allemand Alexandre de Humboldt (1769-1859), en ont posé les grands principes en cherchant à identifier, à partir de leurs observations, « l’interaction des forces de la nature ». Le caractère imprévisible des phénomènes écologiques constituera une difficulté majeure pour l’écologie scientifique, car le recours aux critères conventionnels de la science – qui cherche à faire émerger la régularité de la structure ou du modèle permettant l’explication, la prédiction ou la mathématisation – convient peu pour appréhender ce qui échappe aux représentations usuelles de l’« ordre » dans les écosystèmes complexes. En effet, bien que les processus écologiques suivent les lois de la physique, le vivant se ménage une part d’autonomie qui empêche de le circonscrire dans un jeu de lois prédictives. Les systèmes du vivant sont donc à la fois contraints et autonomes, ce qui les rend singuliers. Certes, la distinction de différents niveaux d’organisation (populations, espèces, communautés, écosystèmes) permet aux scientifiques d’ordonner le vivant et de distinguer plusieurs sujets de recherche. Mais leur objet d’étude reste constitué d’un entrelacs foisonnant de trajectoires (individuelles, populationnelles, etc.), qui lui confèrent une dimension dynamique. Celle-ci repose sur la variabilité spatiale et temporelle d’un vivant en coévolution permanente avec son milieu et les autres formes de vie. En étudiant des ensembles de systèmes écologiques emboîtés, l’écologie constitue un paradigme ayant inspiré plusieurs disciplines scientifiques, dont la nutrition (Sobal et al., 1998), pour développer des modèles conceptuels (chapitre 9).

Dès ses débuts, et dans une longue tradition intellectuelle d’attention et de rapport sensible à la nature (Hausman, 1975 ; Hepburn, 1967 ; Kormondy, 1969 ; 1974 ; Rousseau, 2011), l’écologie questionne la place de l’espèce humaine dans le vivant. Ainsi, plutôt que de se limiter à l’étude des milieux dits « vierges » évoquant l’Éden originel et perdu de la tradition chrétienne occidentale, les écologues s’intéressent à l’impact des activités humaines sur l’environnement. Au XIXe et au début du XXe siècle déjà, et en plusieurs endroits de la planète, des précurseurs tels que John Muir (1897), Jean-Baptiste Charcot (1913) ou Albert Howard (1940) mettent en garde contre les effets de la destruction de la nature au nom du profit ou de la guerre. George Perkins Marsh considérait en 1864 que « les ravages commis par l’être humain subvertissent les relations et détruisent l’équilibre que la nature avait établi entre ses créations organisées et inorganiques » (Perkins Marsh, 2008).

Après la Seconde Guerre mondiale, et à mesure que les pays occidentaux entrent dans une société de consommation et développent une force de destruction et d’exploitation inédite, les effets des activités humaines sur l’environnement font l’objet d’inquiétudes et de questionnements croissants. Dès 1962, dans son ouvrage Silent Spring (Printemps silencieux), qui fera date dans les milieux écologistes, Rachel Carson alerte sur l’impact des pesticides sur l’ensemble du monde vivant : le sol, les cours d’eau mais aussi les plantes et les animaux, jusqu’à l’être humain dans son ADN. Au cours de la même décennie, alors que les premiers clichés de la Terre pris depuis la Lune viennent souligner la fragilité de l’habitabilité de la planète, émergent les premiers mouvements politiques écologistes (tels que Friends of the Earth aux États-Unis en 1969). Ils attirent l’attention sur le caractère global des problèmes écologiques et plaident pour une protection, voire une sauvegarde, de la diversité du vivant grâce à l’instauration d’un projet de société reposant sur un rapport renouvelé entre humains et non-humains.

Mais il faudra attendre le début des années 1970 pour que les consciences politiques et citoyennes s’éveillent largement face à la crise écologique qui se profile. En 1972, le rapport Les limites à la croissance, ou « Rapport Meadows », commandité par le Club de Rome, annonce l’effondrement du système planétaire sous l’effet de la pression exercée sur les ressources naturelles par les activités humaines. Après des décennies de développement d’une identité académique, l’écologie scientifique est placée sous le feu des projecteurs et, à l’aube du XXIe siècle, apporte sa contribution à la recherche de solutions aux problèmes globaux. Pour ce faire, des expertises inter-nationales se mettent en place, telles que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé en 1988 ou la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) créée en 2012. L’idée s’impose selon laquelle il est nécessaire et urgent de remettre en question les modes de vie d’une partie de l’humanité pour éviter une « crise » écologique. À cet égard, la social-écologie propose de relier crises écologiques et crise des inégalités sociales. Par exemple, plus la création de richesses d’un pays est accaparée par un petit nombre, plus le reste de la population aura besoin de compenser cet accaparement par un surcroît de développement économique potentiellement destructeur du point de vue environnemental. Des dégradations environnementales qui ont un impact social différentiel en fonction des revenus, créant ainsi en retour des « inégalités environnementales » (Laurent, 2015).

Les mouvements écologistes – qu’ils soient militants, politiques ou sociaux – ont longtemps constitué le principal moteur d’un changement qui peine encore à se généraliser. Il est à noter que l’écologie politique connaît aussi des divisions. Renvoyant à différents ancrages philosophiques ou idéologiques, elle est parcourue de controverses animées par la confrontation de systèmes de valeurs parfois contradictoires (Chansigaud, 2018). C’est le cas sur les sujets de la conservation de la biodiversité, du développement durable ou de la résilience (Lévêque, 2013). Une approche unificatrice pourrait être celle de la coviabilité, qui postule une coexistence durable des systèmes écologiques et sociaux (Barrière et al., 2019). Cette notion constitue l’une des pièces structurantes de l’écologie scientifique comme de l’écologie politique.

Cette perspective historique révèle que l’écologie offre une grille de lecture pertinente pour appréhender l’alimentation et ses enjeux de durabilité, et ce pour au moins deux raisons.

Premièrement, en tant que « science carrefour » des relations, l’écologie présente une dimension intégrative. C’est-à-dire qu’elle tend à développer une lecture globale des phénomènes qu’elle étudie. Elle s’intéresse aux liens qui unissent les différentes composantes de ces phénomènes, et aux dynamiques qui résultent de leurs interactions. Une telle approche appelle à l’articulation de points de vue complémentaires. En effet, l’étude segmentée des différentes composantes d’un phénomène est nécessaire pour produire une connaissance fine de chacune d’entre elles. Mais se cantonner à une telle approche constitue non seulement une limite pour appréhender la complexité d’un phénomène, mais aussi un risque, celui de le réduire à l’une de ses dimensions. C’est ce qu’illustre la parabole de l’éléphant et des savants aveugles dans la doctrine jaïniste de l’Anekãntavãda (« réalité relative »), dans laquelle six savants indiens essaient de savoir ce qu’est un éléphant en l’étudiant chacun sous un certain angle. Alors que l’un étudie la trompe, un autre s’intéresse aux oreilles, un troisième analyse les défenses, un quatrième le flanc, un cinquième la queue, etc. Finalement, les savants interprètent tous l’éléphant à partir de leur point de vue, nécessairement relatif, et n’arrivent jamais à se mettre d’accord sur ce qu’est vraiment un éléphant. Une approche intégrée ne nie pas la conflictualité qui peut exister entre des positions parfois antagonistes, mais elle fournit au contraire un espace d’explicitation permettant de rendre visibles les conflits (Luyckx, 2020) et les propriétés émergentes produites par l’interaction.

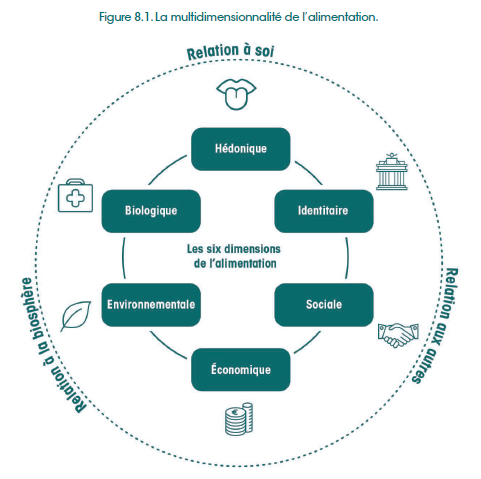

L’alimentation est précisément un sujet multidimensionnel, qui peut être interprété selon plusieurs points de vue (figure 8.1). Et historiquement, les disciplines étudiant l’alimentation se sont chacune structurées autour d’une dimension privilégiée. Par exemple, la nutrition s’intéresse surtout à l’alimentation dans sa dimension biologique ; la psychologie et les neurosciences en analysent la dimension hédonique ; la sociologie investit sa dimension sociale ; l’anthropologie interroge le rôle de la culture ; l’économie analyse l’alimentation en tant que bien de consommation, d’échange et de création de valeur ; l’agronomie étudie le système de production agricole d’un point de vue technique ; etc. Ce morcellement épistémologique s’ancre dans l’histoire des sciences : à la suite des Lumières, le XXe siècle est irrigué par une vision positiviste de la connaissance que seuls les faits, révélés par l’expérience, et donc la spécialisation disciplinaire, peuvent éclairer. En conséquence, l’alimentation s’expose à un risque d’« éparpillement » des savoirs (Poulain, 2017), particulièrement dommageable à l’heure où la crise sociale et écologique appelle à répondre aux enjeux de durabilité au travers d’une approche globale, capable d’appréhender les interconnexions pour en tirer parti.

Ainsi, une « écologie de l’alimentation » se traduit en pratique par un décloisonnement des savoirs sur l’alimentation, opéré dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire, pour appréhender globalement les enjeux de durabilité qui parcourent le fonctionnement des systèmes alimentaires (chapitre 9). Cette articulation des points de vue sur l’alimentation s’inscrit dans une approche holistique capable de reconnaître les différentes dimensions de l’alimentation sans préjuger a priori d’une quelconque hiérarchie, de faire le lien entre elles et de révéler les dynamiques engendrées par leurs interactions. Cette approche a pour objectif d’éviter un écueil : celui de chercher à répondre aux enjeux qui se posent en matière d’alimentation en excluant certaines dimensions de l’analyse (penser la santé sans penser le plaisir ou la culture, penser l’environnement et le social sans penser l’économie, etc.). Le risque est de ne pas objectiver les antagonismes et émergences qui jalonnent les chemins de la durabilité, qui tantôt contraignent et tantôt favorisent les changements.

Deuxièmement, en plaçant la question des liens qui parcourent le vivant au cœur de son propos, l’écologie présente une dimension éthique. Elle appelle à changer nos rapports dans le monde et à nous repenser « nous, parmi les autres », c’est-à-dire parmi d’autres êtres humains, d’autres formes de vie, d’autres générations avant nous et après nous. En filigrane, l’écologie prône un sentiment enthousiasmant de faire partie du vivant, duquel découle une responsabilité vis-à-vis du maintien, aujourd’hui et demain, des conditions d’existence décentes des autres humains et non-humains. Dans cette perspective écologique, la non-durabilité résulte d’une détérioration des liens socio-écologiques qui ne permettent plus le maintien de bonnes conditions d’existence au sein de la maison commune (oïkos).

Dès lors, penser la durabilité, et notamment en matière d’alimentation, revient à repenser nos interactions au sein des systèmes socio-écologiques, et ce à l’aune de principes tels que la diversité, la résilience, les symbioses, les stocks, les cycles, les flux non tendus ou les liens sensibles. Autant de notions qui contredisent les conceptions rationaliste, réductionniste, productiviste et individualiste de l’existence dans nombre de sociétés contemporaines. En l’occurrence, un système alimentaire industrialisé – intensif, concentré et homogène – est loin de viser en premier lieu un rôle nourricier pérenne et fonctionne au prix d’externalités sociales et environnementales considérables. Bien qu’ils soient conscients de sa vulnérabilité (Les Greniers d’Abondance, 2020), les acteurs dominants de ce système comptent sur le progrès technologique, porté par l’avènement de la biologie synthétique, des nanotechnologies et du numérique (IPES-Food et ETC Group, 2021) pour le faire durer en dehors du tissu des relations du vivant et de ses dynamiques.

Ainsi, une « écologie de l’alimentation » se traduit en pratique par un engage-ment politique pour que les systèmes alimentaires contribuent à l’avènement d’une coviabilité socio-écologique présente et future (chapitre 10). Protester, plaider ou expérimenter sont autant de voies ouvertes par ceux qui s’inscrivent dans un nouveau rapport au monde, qu’ils soient associatifs, privés, collectivités territoriales, poli-tiques, etc. Il s’agit, pour les acteurs qui veulent s’engager dans la transformation des systèmes alimentaires, de prendre conscience et de dépasser les imprévisibilités, les verrouillages techniques et les résistances politiques qui contraignent le changement.

Cette proposition d’une « écologie de l’alimentation » vise ainsi à partager une nouvelle grille de lecture pour penser l’alimentation (figure 8.2.). C’est un plaidoyer scientifique pour la mise en lien de ses différentes dimensions et pour l’engagement dans la transformation des systèmes alimentaires. Une écologie de l’alimentation vise à nourrir la réflexion des chercheurs et des étudiants, mais peut aussi inspirer les acteurs du système alimentaire ou un grand public averti et curieux des enjeux d’alimentation durable. Elle ne cherche pas à définir un cadre normatif ou de prescriptions sur les « bonnes pratiques » de l’alimentation durable. Il nous semble justement que l’alimentation nécessite d’être pensée en contexte pour tirer parti, au mieux, de la situation considérée. Une écologie de l’alimentation s’apparente plutôt à une « école de pensée » qui reflète un regard porté sur la complexité de l’alimentation et de ses enjeux contemporains, celui de la Chaire Unesco Alimentations du monde, mûri au cours des dix années de dialogues entre sciences et sociétés sur l’alimentation durable. Les deux chapitres suivants détailleront respectivement les deux propositions qui sous-tendent une écologie de l’alimentation : décloisonner les savoirs sur l’alimentation et s’engager politiquement pour la transformation des systèmes alimentaires. Les conséquences pratiques de ces deux propositions seront présentées dans les parties 4 et 5.